漫談拳術

張詳三著~七星螳螂拳より

人間の力は、腕・腰・脚に分けることが出来る。これらを合わせる事が体力であり、体力の中では、脚の力が最も重要である。だから拳を練る者にとっては、先ず站歩を行なうのであり、脚の力をつけることが、各流派で昔から継続して行なわれているのである。

歩の種類は甚だ多く、おおよそ弓歩、馬歩、丁字歩、八字歩、長山歩、金鶏歩、跟歩、流水歩、前提後??歩、跳歩、玉環歩、滑歩等種類があり、書き尽くすことは難しい。但し、弓歩、馬歩は基本の歩法であり、弓馬歩は站歩を行なうには適しており、脚の力をつけ、挙鼎劈山の力を生むのである。

腰の力は全身を支え、腕の力は振り打つ力を発揮することを可能にし、各種の歩法は身形に従って変化し、弓、馬歩に合致し、跟歩?歩は前に進むことに適しており、?跳は追随することに用いる。滑歩は進退閃転に用い、中門を守る余裕を持つ。

歩の種類は多いといえども、芸が成った後では一般で言う、「丁に非ず、八に非ず、弓に非ず、馬に非ず、どんな勁にも従い、どのようにも発する」このように、心の欲するところに従って到達できてはじめて、大乗というのである。

七星蟷螂拳は玉環歩を主とし、六合蟷螂拳は前提後?歩と滑歩を用いる。前提後拖歩は、歩を進めて相手に迫り、滑歩は風に従うように揺れ動く。力を流し去り、前に進むこと一丈、後ろへ下がること八尺、唆を穿つ如く進み、左閃右転、騰?を自在に行い、軽きこと猿の如し。

これが蟷螂拳猿猴歩と言われる。(中略) また、恰錘がある。(あたかも錘の如くという意味)これは江湖が拳芸を見せるときに用いるもので、二人で打ち合うときに、指の弾力を用いて皮膚に触れるとき、ピンピンと音がするため観衆を喜ばせるのである。

或いは交流試合の時など、点で当て止めるので、怪我を防ぐことが出来る。 拳術の道は、自衛強身を以って、暴力を除き、民を按ずる事が本来の目的である。自衛の時は、必ず相手の強弱を見て、攻撃の軽重を決める。懲らしめる時は過去の過ちを戒めるために打つ部位には傷が残らないようにするべきである。

生死にかかわる様な者を相手とし、心の中に少しも手加減する気持ちがないようなときは、禁じての場所を打っても良い。すなわち、禁じての場所を打つときは、相手の殺意がある時である。人間のツボは全身に遍く存在し、死に至るもの、気絶する場所は時間に従って、正確に打つべきであるが、力がなければ深部に到達しない。

分筋絶脈点穴の名人はたくさんいるが、用いるときは、細かに点在するツボではなく、数箇所の重要な箇所に特定している。人体には72箇所の重要なツボがあり、それぞれの時間や特色に従うことは実際には用意ではない。その一部分を打っても、面積は広く有効とはなり難い。心して練習し、努力すれば成果は得ることが出来る。

八箇所の打つべき場所と打ってはならない場所(八打八不打)を、後学の参考に簡単に紹介する。

八打

眉頭双睛

打曲池双臂

打鼻下人中

打撩陰高骨

打穿腮耳門

打鶴膝虎脛

打背後骨縫

打破骨千斤

八不打

不打太陽為首

不打対睛鎖口

不打中心両壁

不打両脋肺腑

不打海底撩陰

不打尾閭鳳府

不打両腰腰腎

不打両耳扇風

交手歌

手招架総嫌遅

閃賺騰挪法神奇

閃非空閃閃即打

打非真打分虚実

虚虚実実難招架

莫把虚来当作実

陰陽転換勿遅疑

出手必須佔先機

我不打人人打我

聚精会神莫大意

交手十忌

気浮力暴

忌立足不穏

忌身躯不霊

忌出手猶豫

忌欺敵怯敵

忌当打不打

忌神不集中

忌力不従心

忌拳不連発

Posted: 7月 6th, 2001 under 螳螂拳の研究.

Comments: none

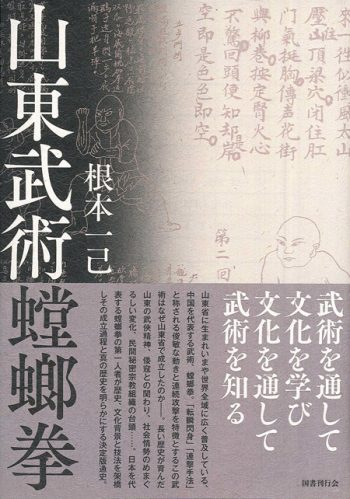

山東武術螳螂拳

山東武術螳螂拳 山東螳螂拳の大要

山東螳螂拳の大要 螳螂拳大要

螳螂拳大要

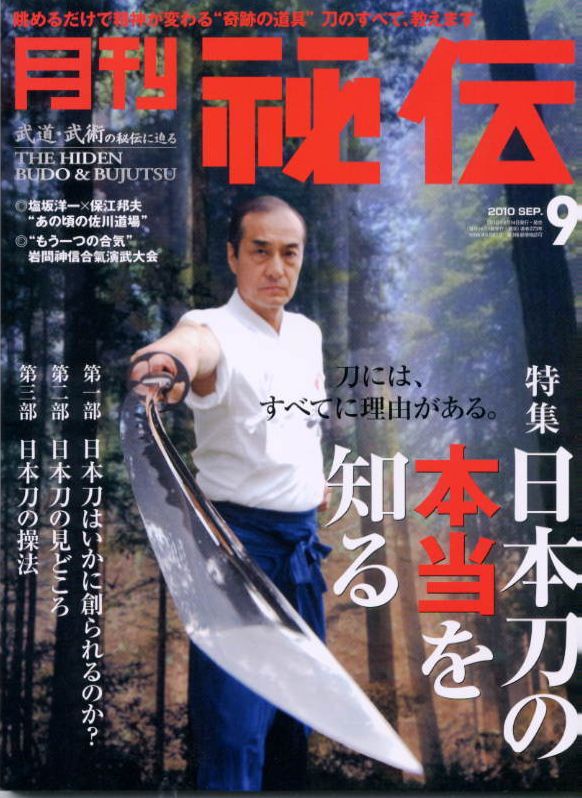

達人への道Ⅱ

達人への道Ⅱ 月刊 秘伝 2010年 09月号

月刊 秘伝 2010年 09月号